プログラミングが小学校で必修化!内容と実際の現状は?

こんな方におすすめ

- プログラミングの必修化ってよく聞くけど、いったい何をするのかわからない

- 小学校でどんなプログラミングを学ぶのか知りたい

- 小学校でいつからプログラミングを学ぶのか知りたい

- 小学校で行う授業内容がわからない

- プログラミングの授業の内容が知りたい

プログラミング教育は2020年から授業の中に組み込まれることになったプログラミング教育。

でも実際に学校ではどんなことをしているのか、どこまで学ぶのかわからないですよね。

ここではプログラミングが小学校から必修化になり2020年からどのように授業の中に組み込んでいるのか、内容と実際の現状をここでは解説していきます。

プログラミング教育の必修化とは?その理由

プログラミング教育が小学校から必修化したのは、

『情報化の進展により社会や人々の生活が大きく変化し、将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を主体的に活用していく力や、情報技術を手段として活用していく力が重要である』

※文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引き(第三版」抜粋

からです。

そしてその自分で価値を生み出し未来を作り出す力が、プログラミング的思考を身に着ける。養っていくことがプログラミング教育が必修化になった目的になります。

そして、このプログラミング教育は突然始まったわけではなく実はすっごくむかしから少しずつ授業で学べるように盛り込まれていました。

昭和45年

高等学校学習指導要領の中で数学科の選択履修の項目でプログラミングが盛り込まれる

平成元年

中学校の技術・家庭科の技術分野における選択項目として簡単なプログラムの作成が盛り込まれる

平成20年

中学校指導要領にすべての子どもたちが学ぶものとされる

プログラミングの「学習指導要領」ってなに?

学習指導要領とは、

「学習指導要領」とは、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準です。およそ10年に1度、改訂しています。

子供たちの教科書や時間割は、これを基に作られています。

※出典:文部科学省「生きる力」

社会の流れや発展に合わせ10年に1度内容が見直され、すべての子どもたちが一定の水準の学力を身に着けるためこの学習指導要領をもとに教科書やカリキュラムが組まれています。

実際の学校でのICT環境(PC・タブレットなど)は?

2020年から始まった小学校でのプログラミング教育。

実は始まったからと言って1人1台のPC・タブレットをすぐに用意して授業がうけられていたわけではありません。

文部科学省での調査では、2020年3月1日平均4.9人/台、2021年3月1日平均1.4人/台と文部科学省ではGIGAスクール構想の計画を見直し2021年3月末まで1人1台のPC・タブレットなどを整備し、96.5%の自治体で納品が完了していると言われています。

しかし、ICT環境の整備の差、学校のプログラミングの取り組み方により各学校での授業の内容に大きな差が出ているのが現状です。

参考

ICTとは、Information and Communication Technologyの略。学校教育における「ICT環境」とは、コンピュータなどのICT機器を教室や授業に取り入れて活用する環境のことです。ICTの「C」、すなわち児童生徒同士のコミュニケーションや、教師と児童生徒のコミュニケーションを意識した環境整備が必要です。※出典:みんなの教育技術

メモ

ICT機器とは、

- パソコン

- タブレット

- スマートフォン

- 無線LAN

- 大型展示装置

- デジタル教科書など

ウェブサイトの閲覧やネット検索などの情報収集、メールやSNSなどの交流手段、これらのサービスを実現するネットワークシステムを利用する機器全般のことを言います。

授業の内容はどういったことをするの?

小学校で学ぶ目的とされるのは、自分の身の回りで動いているものがプログラミングされたものだと理解してもらうこと。

プログラミングを体験してもらうことです。

そして予測がむずかしい未来に備えプログラミング的思考を養っていくことが目的とされています。

なので、プログラミングの難しいコーディングという文字列を書いくなどの難しいことを覚えるとかプログラムできるような基礎知識を学ぶのではなく

プログラミングとは、という根本的な知識とトライ&エラーでプログラミングしていく思考を身に着けていくことが大事になってきます。

ICT環境が整備が完全に整っていなくともアンプラグドでプログラミング的思考で学ぶ学校や算数や英語の授業に組み込みながら行う学校、かたやパソコンがあり使い方は学ぶがプログラミング的思考を養う根本まで見いだせていない学校など様々です。

将来大学受験に必須になり全員等しく受ける試験ですが、出だしからこんなに差のついた教育では少し心配が残ります。

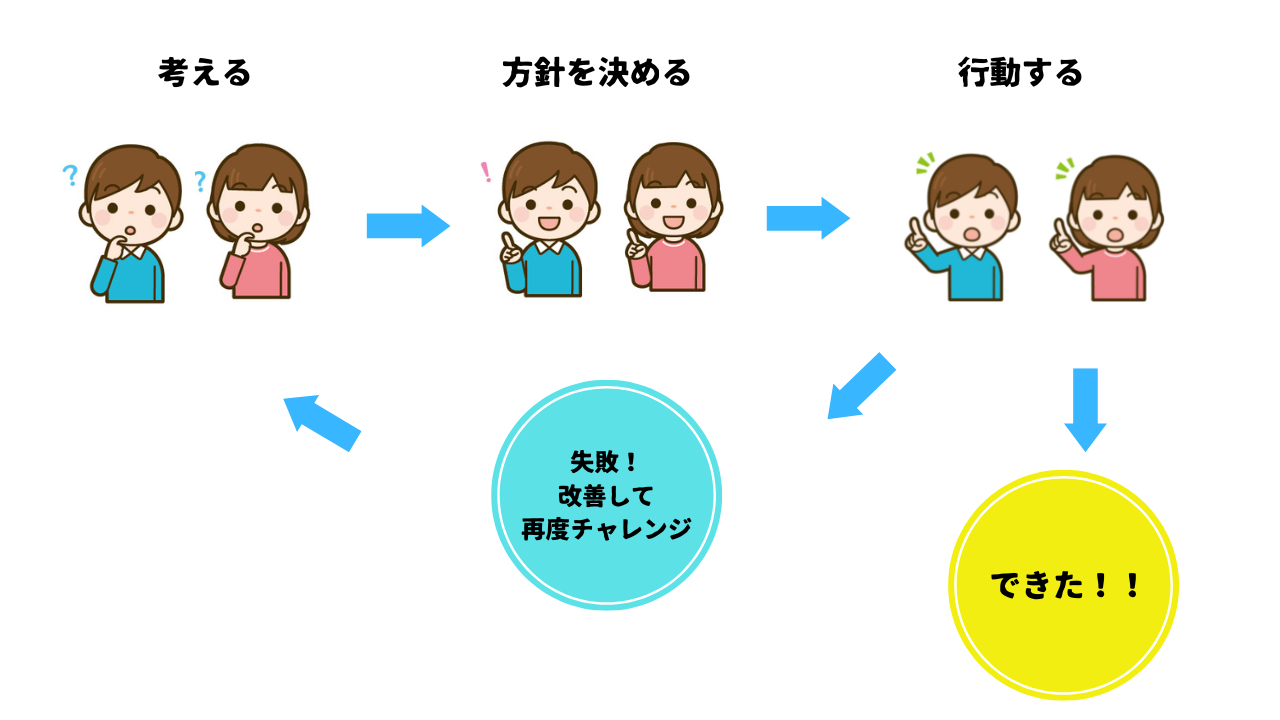

プログラミング的思考ってなに?

プログラミング的思考とは、ただプログラミングの言語を覚えてコンピューターのプログラムを作ることだけではありません。

なにか問題があったときに自分で解決しようと物事を深く考えることです。

例え

困ったこと、解決したいこと → 出来そうなところからやってみる。誰かに助けてもらう。とにかく頑張る。

とあいまいな考えではなく

困ったこと、解決したいこと → 何が困っているのか、何を解決したいのか細かく考える → 解決できる方法を決める → 行動する

など実行する前に考える工程を分解し、軌道修正しながら目標を達成していく考える力をプログラミング的思考といいます。

このようにあいまいな考えで問題に取り組むのではなく、実行する前に考える工程を分解し、軌道修正しながら目標を達成する論理的思考や、問題解決能力を

身に着けることが小学校のプログラミング教育では大切になってきます。

まとめ

このプログラミング教育の根本では問題解決に対処していく能力を学ぶ目的もありますが、トップレベルのIT技術者の育成も考えて構想されています。

現在の日本は世界の中でもAI技術や情報システムについてかなり遅れをとっていています。

そのためプログラミングを早い段階から学び興味のある人はどんどんその知識を増やし、トップレベルの技術者を輩出していきたい狙いもあります。

学校でのプログラミング教育の差が大きい今、学校だけでこれらのことを学ぶのは難しいと言えるでしょう。

未来を生き抜く子供たちには先行き見えない未来だが、新しい時代を作るために勉強する内容も変わらなければいけないのだと思います。

※参考文献

文部科学省「生きる力」

文部科学省「小学校プログラミング教育の手引き(第三版)」

みんなの教育技術

いちばんやさしいプログラミングの教本

小学校プログラミグ教育がよくわかる本